たぬき(著者)からの弁明

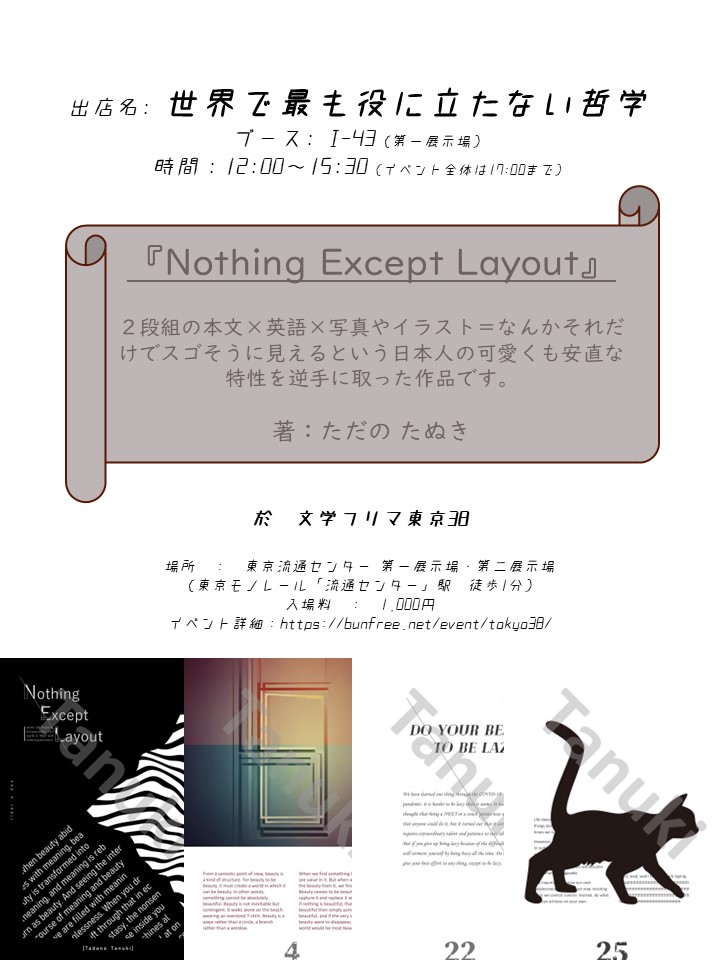

このページは文学フリマ東京38に出品する『Nothing Without Layout』の日本語全文です。あとがきに書いた制作意図をまずは引用しておきます。

あえて見た目と中身のギャップがかけ離れた作品を作れば、逆説的に面白い作品が生まれるのではないかと考えた。つまり、一見深いことを言っていそうで実は大したことを言っていない文章と、一見オシャレにみえて実はそうでもないイラストとを絶妙に配置することで、この上なく空虚な作品を作ることができるのではないかと考えた

p. 26

以下に掲示する日本語文は原文ではなく、完成した英文をさらに日本語訳したものです。そのため、ところどころ翻訳調のところがあります。もっとも、それを差し引いても何を言ってるのかわからない箇所については、狙い通りです。

日本語訳と照らし合わせながら読むことで、本作(『Nothing Except Layout』)がより深く理解できるわけではありません。引き続きナンセンスに満ちた世界をお楽しみいただくことができます。

ここに書かれたデタラメな哲学もどきの文章が、英語とイラストの力を借りてどこまで化けることができるのか、ぜひ作品を手に取ってご自身の目で確認してみてください。(なお、PDFデータ版を Booth というサイトで販売予定です)

本文

(p. 1)

意味がすべて消え去ったとき、世界は無意味で充たされる

美が意味と共存するとき、美は意味へと姿を変え、意味は美として生まれ変わる。そして、その意味と美の交接を眺めながら、私たちは無意味で満たされていく。恍惚とともに無意味さを彷徨えば、私たちの内なる無意味さが一斉に輝きを放つだろう。

(pp. 2–3)

ここに書かれている文章には何の意味もない。何もないところに何かを見出そうとしても何も得られない。なぜならそこには何もないのだから。そういうわけで、この本の中に何か学びを見出そうとしても無駄である。ではなぜこのこの本は書かれたのだろうか? 一言で言えば、デザインの魔力を理解するためである。ただ英語で書かれているというだけで、あるいはただ二段組のレイアウトになっているというだけで、われわれはいとも簡単に騙されてしまう。それが何か高尚な意味深いものであると思い込んでしまう。ましてそこに美しい写真やキャッチーなイラストが添えられていれば、われわれはそれを「傑作」だと思い込む。デザインはそういう魔力を持っている。

だから、われわれはこの機械翻訳された文章の少し変なところに薄々気づきつつも、見た目のオシャレさに騙されて、これが立派な作品であると思い込んでしまうのである。それどころか、変な英文の背後には何か文学的な意図があると思い込み、自らの読解力の乏しさを嘆く人すらいるかもしれない。以上のことから言えるのは、われわれは華美なデザインに騙されることなく、物事の本当の価値を見極める必要があるということである。では、物事の本当の価値はいったいどこにあり、どのようにして見つけることができるのだろうか? まず確認しておきたいのは、物事の本質はとても素晴らしいということである。どれくらい素晴らしいかというと、宿題のない夏休みくらい素晴らしい。やったぜ! では物事の本質はどこにあるのか。それは物事の本質があるところにある。あなたはこれがトートロジーであり、馬鹿馬鹿しい主張だと気づいているが、しかしその意義にはまだ気づいていない。

(p. 4)

記号学の観点から言えば、美は構造である。美が美であるためには、美はそれが美でありうるような世界を自ら作り上げなくてはならない。あるものは絶対的に美であることはできない。美は必然ではなく偶然である。美はサイズの大きいTシャツを着ている。美は丸というよりは波であり、窓というよりは枝なのだ。

何か美しいものを観るとき、われわれはそこに価値を見出す。だが、その美しさを剝ぎ取ったときに、そこに本物の美が現れるだろう。美はそれを捉え記号で置き換えようとするや否や美であることをやめる。

もし何も美しくはないのだとしたら、それは何かが美しいことよりもはるかに美しいことである。そして、美という概念そのものが消滅するとき、世界は最も美しくなるだろう。

(p. 5)

知能とは、事実の中に不必要な連関を見出す能力のことである。人は、世界から偶然性を奪い去り、代わりに理由を置き換える。

(pp. 6–7)

保留主義礼讃

固定化した意味に抗う方法

彼らは正面から相対主義のパラドックスを打ち負かすのではなく、相対主義のパラドックスはあくまで絶対主義の世界にしか存在しないとして相手をいなすことで、議論そのものを無効にしてしまったのである。彼ら以前に相対主義のパラドックスを解決しようとした者たちはあるアポリアに陥った。つまり、相対主義が絶対主義を許容しているのだとすれば、それは自らのアイデンティティを損なうことを意味し、逆に相対主義が絶対主義を排斥するのだとすれば、その相対主義は絶対主義へと姿を変えてしまう。この難問を解くためには、第三の方法が必要だと考えられた。しかし、そもそも何らかの仕方でこのパラドックスが解消された場合、それは相対主義が基礎づけされたことを意味してしまうかもしれない。つまり、相対主義に残された道は、自身に向けられた批判をかわし続ける道だけなのである。

以上のことから明らかなのは、相対主義は正しくあろうとしてはならないということである。相対主義は自らの正しさを証明する必要はない。箱を開けるまでシュレディンガーの猫が死んでいるかどうかわからないのと同じで、勝敗がつくまで相対主義は死ぬことはないのである。つまり、相対主義はみずからの正当性の証明を保留することによって、自らの理念にもっとも忠実でありうるのである。

もっとも、今説明したことは旧来の相対主義ともポストモダニズムとも少し異なっている。われわれはこれを保留の哲学と呼ぼう。保留の哲学は未決定の哲学とも言い換えられる。それは、議論に決着がつくことを批判し、流動的で定まらないあり方を肯定する。その立場は、ローティーがアイロニストと呼んだものに近い。

われわれ保留主義者は、いかなる言葉の定義も暫定的なものだと見做す。われわれはいかなる解釈も一つのバリエーションに過ぎないと見做し、決定づけられた意味を絶えず揺さぶり続ける。その先に待ち受けているのは、人びとが真実の軛から解放され、意味に怯えずに暮らすことができる世界である。われわれはそこに意味と無意味の融合を見出すだろう。そして、秩序だっていない美と、理解のできない言葉に満ちたまがい物の世界に安らぎを見出すことができるだろう。

人は言葉や事物を結びつけてイメージを作り出すが、それを隠された真実などと思うべきではない。それよりは、その現われをベンヤミンが好んだ「星座」という言葉で理解する方がいい。星々は何かを表わすために位置取りをするわけではなく、われわれがそのランダムな配置に勝手に意味を見出すだけなのである。

だが、星座という言葉遣いはいささかオシャレすぎる。意味に抗いつつ、われわれはあらゆるロマンティシズムを排して、完全に無意味で、無用で、馬鹿馬鹿しくなければならないのである。こうした理由から、「星座」を「天井のシミ」と呼び変えよう。そうすることによって、安心して主張することができる。世界に意味などない。ただあちこちに天井のシミがあるだけである、と。

(p. 8)

私は、もしほんの一瞬でも私が話すのをやめてしまったら、オーラが霧消し、人びとに大したことがないと思われてしまうという恐怖から逃れることができない。私はつねに何者かであろうとしている空っぽの人間であり、そうであればこそ、空っぽであることがばれないようにするために、つねに齷齪と何かをしていなければならない

――スラヴォイ・ジジェク

無色の緑の考えが猛烈に眠る

――ノーム・チョムスキー

(p. 9)

理解しようとしてはならない。どう足掻いたところで、すべては無意味になるのだから。

(pp. 10–11)

アートの孤立と拒絶されたアイデンティティ

私は自らの流儀ができてしまわぬように、過去の自分と矛盾するように心がけてきた。

――マルセル・デュシャン

私は何かを変えたり、イメージを壊したりすることを決して恐れない。絵画は絵画自身の運命を持っているのだ。

――ジャクソン・ポロック

アートは自らのアイデンティティを放棄する試みの連続である。ここでいうアイデンティティは、その作品のアーティストのアイデンティティではなく、作品自体のアイデンティティを指している。

印象派はオブジェクトの境界線を曖昧にし、キュビズムは多重化した視点を同居させることで、そこに歪みを作り上げた。

カンディンスキーは向きという概念に揺さぶりをかけ、ポロックは制作者の意図をアートから放逐した。

芸術史に残る作品はおしなべて芸術が依拠するところのものを疑い、それらと絶縁することで名作となった。言い換えれば傑作の条件とは、技法を用いずにそれらを描くということなのである。

もちろん、従来の技法を捨て去って描かれたその絵にも、批評家がなんらかの技法を看取しそれに名前を与える。しかし、だからといってそれは、新たな技法を取り入れたということを意味するわけではない。それらの作品はむしろ、それまで当たり前に用いられていた手法と決別することによって、自らを完成させているのである。

デュシャンやウォーホルもこの潮流に乗っている。彼らはさらにラディカルに芸術のレーゾン・デートルを破壊した。芸術が芸術であるための条件は、もはやほとんどが否定されるに至った。しかし、残されたものがほとんどないとしても、やはり今後の芸術家に求められるのは、発見でも想像でもなく、既存のものの否定なのである。

簡潔に言えば、芸術は孤児でなくてはならないし、匿名でなければならない。そして、ある作品が自立した無意味になり得た場合、それは芸術として洗練されたのである。

(p. 12)

生き続けるということは、醜くなってゆくことと同義だと思う。暮らしを立てていくためには、社会に取り込まれていかなければならない。上司にごまをすり、部下には横柄に振る舞う。自分もできていないことを、他人に平気で要求する。でも、そんなことにいちいち罪悪感を感じていては生きていけない。

数多の作家が描き出してきた通り、人間とは醜い生き物である。欲望の虜囚となり、人の気持ちなど考えもしない。「相手の気持ちを考えましょう」という標語は、年月とともにかすれていって、いつの間にやらきれいさっぱり消え去っている。太宰治も似たようなことを言っている。

「けれども、私は生きて行かなければならないのだ。子供かも知れないけれども、しかし、甘えてばかりもおられなくなった。私はこれから世間と争って行かなければならないのだ。ああ、お母さまのように、人と争わず、憎まずうらまず、美しく悲しく生涯を終る事の出来る人は、もうお母さまが最後で、これからの世の中には存在し得ないのではなかろうか。死んで行くひとは美しい。生きるという事。生き残るという事。それは、たいへん醜くて、血の匂いのする、きたならしい事のような気もする。〔…〕けれども、私には、あきらめ切れないものがあるのだ。あさましくてもよい、私は生き残って、思う事をしとげるために世間と争って行こう。お母さまのいよいよ亡くなるという事がきまると、私のロマンチシズムや感傷が次第に消えて、何か自分が油断のならぬ悪がしこい生きものに変って行くような気分になった」

(『斜陽』太宰治)

醜くてもいい。浅ましくてもいい。悪賢い生きものになってでも、この生にしがみついてみよう。『斜陽』の主人公・かず子はこう決意する。弟が自殺をした。生まれてくる子は私生児となるだろう。それでも生きよう。恥なんてものは、もうすっかり忘れ去ってしまって。作者である太宰は、翌年『人間失格』に「恥の多い生涯を送って来ました」と書き遺して、その一ヶ月後に自殺を遂げる。

美学なんかでは生きていけない。それどころか、『罪と罰』のラスコーリニコフも独りごつように、往々にして美学はわれわれの邪魔をするのである。美学など振り捨てなければならない。しかし、どうやったらそれが適うのだろうか。なにをもって、「自分は己の美学からついに解放された」と言うことができるのだろうか。そんな証など手にできるはずがない。美学が観念的なものである以上、美学の放棄や美学の否定もまた、実体を伴わずに意識の中で明滅するばかりである。そんなものをよすがに生きていくことなどできない。生きていくためには、生きのびていくためには、確たる醜さを手にしなければならない。

(p. 14)

これは第三章である。これより前に第一章や第二章があったわけではない。また、これより後に第四章があるわけでもない。

では、なぜこの章だけ章番号が与えられているのであろうか。それは、なんかオシャレだったからである。それ以上の理由はない。

この世の大半のことには大した理由はない。だから、何だっていいじゃん。もし自分の言動の根拠を訊かれ、それがうまく説明できないときはこういう風に言ってみたらどうだろうか。「一番納得できる理由を思い浮かべてみてください。それでいいです」

(p. 15)

反懐疑的な視点から人生を眺める

人生に意味はない。何の意味もない。試しに「人生の意味」と検索してみるといい。恐ろしいほどの答えが見つかるはずだ。それこそが、人生が無意味であることの証明となる。人々は自らの理解が及ばない出来事を説明したがる。人生の空虚さと向き合うのが怖いから、他人に人生の意味を説くことで自分自身も納得させようとしているのだ。誰もが自分自身を救いたいのだ。そのために他人を巻き込み、自分がやりたいようにし、挙げ句トラブルを起こす。でもそれでいいのだ。そのようにしか生きられないのだ。人生の意味を考えはじめてしまったら、もう何もすることができなくなってしまうのだ。

(p. 16)

無駄にした時間はあなたの宝である。

(p. 17)

世界はわれわれ自身によって価値づけられているということを知る必要がある。ネルソン・グッドマンは言った。眼はつねに盲目であり、過去ばかりでなく自身の感覚器官にも依拠していると。

言い換えれば、私たちが見ている世界は、私たちの理解に過ぎないのである。だとすれば、それを崇める必要も盲信する必要もない。世界はただの解釈である。その解釈を捨て去ることができれば、世界の本当の無意味にたどり着くことができる。

ジャン・ボードリヤールもまた、現代社会は意味に満ちあふれていると指摘している。「芸術は偶像崇拝的になってしまった。しかし、ポスト・モダンの偶像崇拝はイメージの崩壊を意味するわけではない。むしろイメージを増幅させることでかえって見るべきものがない世界を作り出しているのである」

アートは本来、拒もうにも拒みきれずに眼前に現れる、そうした作品に与えられる冠称であった。しかし、意味づけをする権利が万人に行き渡ったことによって、誰しもが自分のストーリーを自らの手で仕立て上げようとするようになった。結果として、無意味な者は何もないという強迫観念に取り憑かれ、人々は意味の大海に溺れることとなった。

ボードリヤールは言う。「良いと感じたものの写真を撮ったとき、実際には自ら撮ったのではなくその対象に撮らされたのであり、撮影者は単に撮影の媒介をさせられただけなのである」

同じことが意味についても言える。一見、われわれが意味を見出しているように見えて、実は意味をなす解釈を強いられているのである。この意味において、われわれは意味の奴隷である。そして皮肉なことに、そのような状況に自身を追いやったのは、他でもないわれわれ自身なのである。つまり、意味からの奴隷解放宣言を発することができるのは、われわれ自身をおいて他にいないのである。

(pp. 18–19)

ポストモダニストが提唱するように、真実とはイデオロギーに外ならない。われわれが必要としているのは記号を現実に合わせることでもなければ、自分たちの考えを現実と一致させることでもない。世界はランダムであり、われわれの思考もまたランダムである。その二つはときに繋がり、ときに解ける。そのどちらかのあり方が優れているのではない。その一致さえ結局は偶然の産物なのである。

そのため優れた芸術家は自身の作品を制御しようとはしない。作品が思い描いていたものとは別の様相を呈し始めても、どうすることもできないのだ。アートもまた偶然性の領域から抜け出ることはできないのである。

難しいのは、ものごとをランダムなものとして捉えることである。われわれはつい事物のうちに必然性や因果性を見出してしまうが、それらは恣意的な結びつけに過ぎない。つまり、それは世界の成り立ちの究明などではないのである。

(p. 20)

人生とは三色の葡萄である。一つは青く、もう一つはピンクで、もう一つはトレンチコートを着ている。その葡萄たちはゆっくりと回転している。そして西に近づくにつれて痙攣し始める。そして、重力が甘い言葉をささやきかけたときに、葡萄たちは溶け合って一つになるのだ。

このことが何を意味しているかというと、夕飯には塩分の少ないものを食べた方がいいということである。なぜなら、窓の外で猫が鳴くとき、有名な画家が歯磨きを始めるからである。

われわれは自分の好きな色を25色集めて、世界を塗り尽くさなくてはならない。右の家を緑色に塗って、左の色を紫で塗って、その間の空間を透明で塗りつぶしたとき、われわれは言葉の半分を失うだろう。それは偉大なる呪いである。そしてその呪いを唾とともに吐き捨てたとき、それはやがて大きなキャベツとして実を結ぶだろう。

(p. 21)

もしある絵を見てそれが何を描いたものであるのかわからなかったとすれば、あなたはその絵を正しく観ているのであり、その絵を描いた画家は優れた画家であるに違いない。

(p. 22)

怠惰さ

怠惰であるためにベストを尽くせ

われわれはコロナ禍から一つのことを学んだ。怠惰でいるのは想像より遙かに難しいということである。それまでニートや引きこもりは誰でもできる簡単なことだと思われていたが、コロナ禍において、怠惰で居続けることは並外れた才能と忍耐力とを必要とすることが明らかになった。

しかし、だからといって怠惰でいることを諦めてしまえば、多忙さで自らを引き裂くことになるだろう。怠惰でいること以外に全力を尽くすべきではないのである。

(p. 23)

難しいのは、ものごとをランダムなものとして捉えることである。われわれはつい事物のうちに必然性や因果性を見出してしまうが、それらは恣意的な結びつけに過ぎない。

(pp. 24–25)

抛棄すること

人生はいつもうまくいくとは限らない。時にものごとは思い描いたとおりに進まず、時に予想だにしなかったトラブルに見舞われることもある。しかし、そこでうなだれてはならない。自分を責めたところで何も変わりはしないのだから。重要なのは諦め、抛棄することである。それをマスターすれば、人生はもう少し生きやすくなる。

自分の無力さを知らなくてはならない。コントロールできないものに抗ってはならない。自分自身で成し遂げられることだけに集中しなければならない。

ちょっ、待っ……いまパソコン使ってるから。あとdtttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

(p. 26)

あとがき

この作品は数ヶ月前のある経験から着想を得たものである。ある美術大学に芸術哲学についての本を読みに行ったのだが、その時に受け取った本は、絵の写真がちりばめられ、二段組みで組まれたオシャレな本だった。そのデザインに魅了され、何かすごいことが書いてあるに違いないと思って普段よりも意気込んだのだが、残念ながら得られたものは多くなかった。

その時、あえて見た目と中身のギャップがかけ離れた作品を作れば、逆説的に面白い作品が生まれるのではないかと考えた。つまり、一見深いことを言っていそうで実は大したことを言っていない文章と、一見オシャレにみえて実はそうでもないイラストとを絶妙に配置することで、この上なく空虚な作品を作ることができるのではないかと考えたのである。

作品内のすべてのものが無意味であるよう試行錯誤した。そして、その試みは成功したと考えている。もしも読者諸氏がこの作品に意味を見出したのだとしたら、それは単なる勘違いであり、この作品を正しく解釈できていないのである。さて、そろろそ幕引きだ。この無意味な文章を離れ、自身の無意味な人生に戻る時が来た。著者としては、その二つの無意味が結びついて、すべてが無意味になってくれることを願うばかりである。

(p. 27)

著者

ただの たぬき

メールアドレス:

philosophertanuki@gmail.com

ブログURL:

https://writer-tanuki.com/

英訳

ただの たぬき

DeepL

ChatGPT

デザイン

ただの たぬき

うみべの ひと(表紙)

Leonardo Ai

(p. 28)

意味とは病である。だから、人生を無意味で充たさなければならない。